Durante i lavori per l’allestimento della mostra “Martin Parr. Short & Sweet” (al Museo Archeologico di Bologna dal 12 settembre 2024 al 6 gennaio 2025), abbiamo incontrato l’architetto e light designer Francesco Murano, curatore del progetto illuminotecnico di oltre duecento mostre temporanee in Italia.

Qual è la sua interpretazione dell’approccio progettuale di un light designer a una mostra d’arte?

In primo luogo, per un light designer sussiste un livello ortografico, che concerne errori basilari, quali ombre e riflessi. Tali problematiche non sono sempre facilmente risolvibili, perché la luce è spesso controintuitiva: per esempio, un olio su tavola con fondo nero richiede un’illuminazione laterale, utile a non creare fastidiosi riflessi.

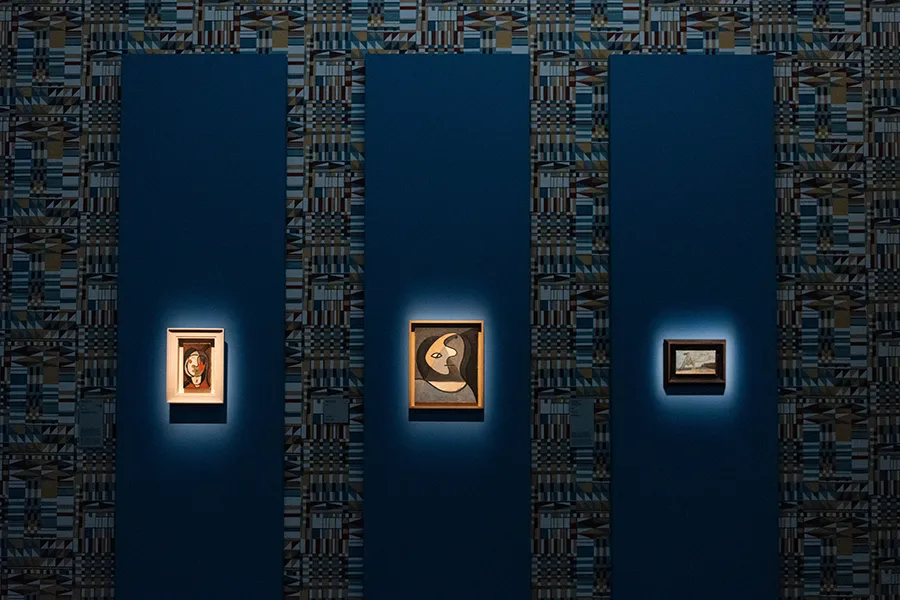

Dal dialogo con il curatore nasce il livello sintattico, fondato sul rapporto dialettico della luce con le opere e con lo spazio espositivo. Quando si affronta la produzione di un’artista del passato, occorre uno studio filologico, volto a intuire il modo in cui l’autore si immaginava illuminate le proprie opere. Di solito, per l’arte antica – dove l’atmosfera è raccolta – occorre una luce più calda e più centrata sull’opera. Al contrario, un’illuminazione più fredda e più diffusa si addice alle opere d’arte contemporanea, spesso in stretto legame con il contesto espositivo o – come avviene nell’arte astratta – prive di un punto focale. Non a caso, molti musei di arte contemporanea adottano un progetto “full light”, con un’illuminazione uniforme, che coinvolge tutto l’ambiente.

Infine, sussiste un livello stilistico, che corrisponde al modo in cui un light designer determina il confine tra luce e ombra. A mio parere, tale confine deve essere praticamente inesistente: la luce deve sfumare nell’ombra con un effetto “blur”, in modo che il passaggio dalla zona di massima intensità alla zona meno illuminata non sia netto ed evidente.

Per quanto riguarda la sua cifra stilistica, quali strumenti di illuminazione meglio rispondono alle sue esigenze progettuali?

Il modo migliore per illuminare un dipinto è quello di impiegare un sagomatore e di sfumarne la luce sulla cornice con un filtro diffusore. Tale combinazione permette di evitare che la luce risulti una sagoma luminosa in un campo buio, cioè che si crei un “effetto diapositiva”; inoltre, previene la formazione di linee nere sulla parte superiore del dipinto e di linee di luce in basso sulla cornice o sulla parete, fenomeni altrimenti inevitabili a causa del progressivo abbassamento dell’apparecchio. In generale, un dispositivo di illuminazione dovrebbe avere sempre alette, per ottenere angoli di apertura più stretti, e appositi accessori portafiltri. In caso di mancanza di portafiltri, occorre fissare i filtri diffusori sull’apparecchio utilizzando un nastro resistente alle alte temperature o – in alternativa – le consuete pinzette metalliche.

Negli ultimi tempi, lei ha brevettato alcuni dispositivi di luce innovativi nell’ambito delle mostre d’arte. Da dove nasce la necessità di sviluppare queste nuove tecnologie?

Il mio mestiere è spesso ricco di imprevisti tecnici, che è necessario risolvere in breve tempo. Con il Politecnico di Milano ho sviluppato un sistema fisso di illuminazione per dipinti, utile a risolvere gli inconvenienti causati dal trasferimento delle opere all’interno dei musei. In caso di uno o più prestiti, spesso gli spazi espositivi mantengono la stessa disposizione delle luci a causa dei costi necessari allo spostamento degli apparecchi. Questo dispositivo fa in modo che l’apparecchio di illuminazione si orienti automaticamente sull’opera quando viene collocata oppure si spenga da solo quando viene rimossa. Per mezzo di questo dispositivo, i musei possono ovviare all’ingaggio di un tecnico coordinatore e di operatori per la movimentazione delle luci.

Un altro dispositivo da me progettato cerca di risolvere la questione della visibilità delle didascalie, spesso sottovalutata nell’ambito delle mostre. La loro collocazione, stabilita dal curatore e dall’architetto, avviene quasi sempre con scarso anticipo rispetto alla fine dei lavori. Per evitare che la sporgenza di una cornice proietti un’ombra sulla didascalia, di solito posiziono gli apparecchi di luce a sinistra dei dipinti, orientandoli a 45 gradi: tale angolatura permette di illuminare anche la didascalia collocata a destra delle opere. Tuttavia, in caso sia stata posizionata o troppo vicino o troppo lontano dalla cornice, diventa imprescindibile l’utilizzo di un’ulteriore luce per illuminarla. Per evitare questo problema, ho ideato un pannello luminoso per retroilluminare le didascalie, fornito di una batteria che garantisce una durata di sei mesi.

Mentre il primo dispositivo tenta di risolvere una problematica frequente nelle collezioni permanenti, il secondo affronta invece una questione inerente alle mostre temporanee. In base alle sue modalità di approccio al progetto, quali differenze sussistono tra un intervento per una mostra temporanea e quello per una collezione permanente?

Le differenze fondamentali sono determinate dalle tempistiche. Quando mi viene affidato il progetto di illuminazione di una collezione permanente, ho tutto il tempo necessario a risolvere le eventuali problematiche tecniche. Qualora il museo sia ancora “in fieri”, diventa per me possibile indicare anche il modo in cui devono essere posizionati gli apparecchi di luce. Al contrario, nelle mostre temporanee le problematiche occorrono nel momento in cui operi e il tempo a disposizione è sempre scarso. Nel 2010, in occasione della mostra su Giorgione a Venezia presso Palazzo Grimani, ho dovuto trovare una soluzione alla mancanza di un impianto di luce nella sala in cui era esposta La tempesta: attraverso un lucernario ho posto un sagomatore teatrale sul terrazzo, creando un’illuminazione dall’esterno. Affrontare e risolvere gli imprevisti delle esposizioni temporanee costituisce la parte più soddisfacente del mio lavoro, perché incorre talvolta in vere e proprie scoperte.

Una di queste scoperte è stata la tecnica della luce miscelata.

In occasione della monografica su Edward Hopper al Museo del Corso di Roma nel 2010, la prima mostra di cui ho curato il progetto illuminotecnico, ho iniziato a sperimentare varie tipologie di lampade dicroiche: durante questo processo empirico, mi sono reso conto che l’accostamento di una luce calda e di una luce fredda metteva enormemente in risalto le opere. Carter Foster, curatore della mostra ed esperto di Hopper, era convinto che avessi impiegato una quantità di lux superiore alla norma consentita e volle verificare con il suo stesso luxmetro. L’ottenimento di una luminanza percepita maggiore rispetto a quella effettiva è dovuto alla difficoltà dell’occhio umano a scegliere tra luce calda e luce fredda. Da allora mi è risultata evidente la complessità della luce e l’arbitrarietà del mio lavoro: si tratta di un mestiere che richiede non soltanto conoscenza tecnica e rigore filologico, ma anche un’esperienza visiva e una capacità interpretativa, maturate attraverso una continua sperimentazione.

Prima di concludere il nostro incontro, vorrei farle una domanda sul futuro. Dopo i tanti progetti per le mostre d’arte, vorrebbe oggi dedicare la sua esperienza a nuovi campi di applicazione?

Il mio desiderio di novità viene costantemente soddisfatto nell’ambito delle mostre d’arte: risolvere gli imprevisti tecnici rimarrà sempre la mia maggiore fonte di appagamento. Tuttavia, non le nascondo di coltivare ancora un’ambizione che spero di poter realizzare: illuminare le più grandi opere della storia dell’arte, soprattutto quelle illuminate in modo sbagliato. Da tempo coltivo il sogno di intervenire sulle luci del Cenacolo di Leonardo: al momento è illuminato dal basso, quando la posizione naturale da cui dovrebbe essere illuminato è dall’alto e di lato. Di recente ho poi elaborato un progetto per un nuovo impianto illuminotecnico della Camera degli Sposi di Mantegna: vorrei sostituire l’unica fonte di luce attuale con un’illuminazione più diffusa, proveniente da più punti, e ridurre al minimo l’impatto dei corpi illuminanti.

Lorenzo Paglioriti